Format

original : 135 x 110 cm -

définition 300 dpi

A propos de cette image :

"J'ai

rêvé cette nuit que j'étais prisonnier d'un

appareil photo. Le rêve était tellement effrayant et

précis : dans l'appareil, la seule

relation avec le monde extérieur, une fente

dans laquelle on glisse normalement la carte mémoire et

qui sert maintenant à délivrer les repas. Une

faible lumière parvient de ce que je suppose être

la fenêtre optique, mais le diaphragme automatiquement fermé

n'offre aucun échappatoire..."

La

Prison

La photographie est une machine à emprisonner le monde. Dans cette mécanique de création d'images, il semble que depuis toujours une vision panoptique se soit mise en place, par un désir de pouvoir et de possession l'ayant rendue nécessaire autant qu'inéluctable. Par contre-coup, le photographe est-il devenu lui aussi prisonnier de sa photographie ?

"Le panoptique (ou Panopticon) est un type d'architecture carcérale imaginée par le philosophe utilitariste Samuel Bentham à la fin du XVIIIe siècle. L'objectif de la structure panoptique est de permettre à un gardien, logé dans une tour centrale, d'observer tous les prisonniers, enfermés dans des cellules individuelles autour de la tour, sans que ceux-ci puissent savoir s'ils sont observés. Ce dispositif devait ainsi créer un « sentiment d'omniscience invisible » chez les détenus." (Source Wikipedia)

Exemple de réalisation d'une prison modèle :

http://en.wikipedia.org/wiki/Presidio_Modelo

Tout

voir sans être vu. Surveiller, mesurer et contrôler, exercer un

pouvoir de visibilité totale sans réciprocité. D'un point de vue

unique et centralisé on organise les êtres comme les choses en

leur interdisant toute possibilité de voir eux même, en leur niant

cette faculté. Les hommes sont comme les choses et les choses

elles-même sont encore moins que des choses. La question qui

pourrait étendre et aussi fonder notre rapport au monde : Les

choses peuvent-elles voir ? ne sera jamais envisagée.

Je

m'aiderais du texte de Michel Foucault sur le panoptisme, dans

"Surveiller et punir" (Éditions Gallimard 1975)

pour avancer dans l'idée que la photographie procède

du même principe que le Panopticon de Bentham. Les

correspondances sont flagrantes... Par ailleurs, la moindre

recherche sur Internet au sujet de la vision panoptique nous

montre le médium photographique comme devenu un instrument

universel pour rendre cette vision totalement efficace dans notre

monde moderne. Regardez cette image tirée d'un article sur http://www.internetactu.net

intitulé "Les mondes virtuels, société

de surveillance panoptique ?" :

Est-ce une affabulation, une caricature ? Un malaise nous prend. Il s'agit d'un prototype Toshiba de jeu virtuel avec une vision intégrale à 360°. Seulement pour jouer ?

Retournons à Michel

Foucault, alors qu'il parle de la lumière agissant dans le

Panopticon :

"On en connaît

le principe : à la périphérie un bâtiment

en anneau ; au centre, une tour ; celle-ci est percée de

larges fenêtres qui ouvrent sur la face intérieure de

l'anneau ; le bâtiment périphérique est divisé

en cellules, dont chacune traverse toute l'épaisseur du

bâtiment ; elles ont deux fenêtres, l'une vers

l'intérieur, correspondant aux fenêtres de la tour ;

l'autre, donnant sur l'extérieur permet de traverser la

cellule de part en part. Il suffit alors de placer un surveillant

dans la tour centrale, et dans chaque cellule d'enfermer un fou,

un malade, un condamné, un ouvrier ou un écolier.

Par l'effet de contre-jour, on peut saisir de la tour, se

découpant exactement sur la lumière, les petites

silhouettes captives dans les cellules de la périphérie.

Autant de cages, autant de petits théâtres, où

chaque acteur est seul, parfaitement individualisé et

constamment visible. Le dispositif panoptique aménage des

unités spatiales qui permettent de voir sans arrêt et

de reconnaître aussitôt. En somme, on inverse le

principe du cachot : ou plutôt de ses trois fonctions –

enfermer, priver de lumière et cacher – on ne garde

que la première et on supprime les deux autres. La pleine

lumière et le regard d'un surveillant captent mieux que

l'ombre, qui finalement protégeait. La visibilité

est un piège." p.201

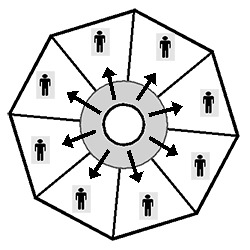

Schéma du principe panoptique :

Du point de vue central la vision est immédiate et totale, elle découpe les êtres en "petites silhouettes captives", exactement comme pour le photographe qui de son point de vue unique prélève à l'intérieur d'une vision panoramique idéale et absolue, des parties du monde qui l'entoure. Les images sont immédiatement nommées et classées dans l'appareil afin de pouvoir être transférées ensuite sur n'importe quel autre support de mémoire. On les accumule, on les répète ou on les efface et les remplace à volonté, on peut même les oublier, elles resteront toujours dans une nomenclature et j'ai bien peur que la vision originelle qu'on a eu d'elles disparaisse au fur et à mesure du profit de leur inventaire.

D'une façon générale le Panopticon est : "un mécanisme de pouvoir ramené à sa forme idéale ; son fonctionnement, abstrait de tout obstacle, résistance ou frottement, peut bien être représenté comme un pur système architectural et optique : c'est en fait une figure de technologie politique qu'on peut et qu'on doit détacher de tout usage spécifique."p.207

Un aspect effrayant du système panoptique est la dissociation du couple "voir-être vu : dans l'anneau périphérique, on est totalement vu, sans jamais voir ; dans la tour centrale, on voit tout, sans être jamais vu."p.203. Le prisonnier assujetti à ce pouvoir invisible et omniscient, en arrive à l'intérioriser et le porte en lui. En fait il pourrait n'y avoir personne dans la tour, ce mécanisme ingénieux du pouvoir fonctionnerait quand même. Pour autant, tout le monde reste lié et enfermé, les détenus dans leurs cellules et le surveillant dans sa tour.

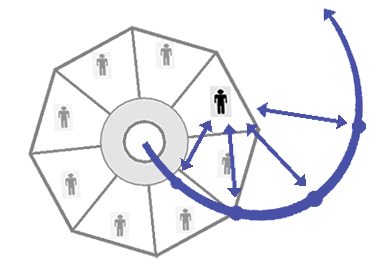

Les coïncidences entre le Panopticon de Samuel Bentham et l'usage que l'on fait de la photographie s'accumulent, jusque dans l'outil même : "La machine à voir était une sorte de chambre noire où épier les individus" p.209 Le plus troublant est le point de vue central et rigide du pouvoir, dont on conçoit qu'il pourrait être vide ; que devient-il dans la photographie ? Apparemment le photographe est libre de ses mouvements, ainsi il cherchera un meilleur point de vue, qu'il choisira pour cadrer le sujet et réaliser son image, avant de passer au sujet suivant. L'idée du point de vue est essentielle, mais pas seulement dans le choix. Si le photographe se contente d'un seul point de vue pour un sujet, c'est un peu comme si à chaque fois il transportait la tour du Panopticon avec lui. Le véritable acte de création, qui est aussi un acte de connaissance, s'accomplira par l'ouverture de la tour et le cheminement à la recherche de tous les points de vue possibles. C'est aussi par cet action décisive qu'on peut acquérir une relation d'influence réciproque avec le sujet, ce en quoi on se libère de l'emprise du système panoptique :

Si on change de point de vue, tout change. Le sujet, le paysage, et le sujet dans le paysage. Selon un point de vue ou un autre, même légèrement décalé, le fil qui relie le sujet avec le paysage et avec le photographe, va se tendre d'une autre façon et sa tension agira partout et en tout sens. Que le sujet soit un personnage, un animal, un arbre, une pierre, ces êtres et ces choses, animés ou en apparence inertes, se modifieront dans les différentes visions que j'ai d'eux et progressivement aussi me changeront. Mon travail de photographe s'améliorera au fur et à mesure de l'enrichissement des points de vue, mais quand déciderais-je de m'arrêter en chemin ? Quand pourrais-je affirmer que j'ai trouvé le meilleur point de vue, le meilleur instant ? En ce sens je pense que "l'instant décisif", idée préférée de toute une génération de photographes n'est qu'un effet anecdotique dans un parcours de la connaissance, où finalement le véritable but ne se révèle pas dans la suite heureuse des prises de vues, mais se réalisera par la volonté de s'ouvrir au monde jusqu'à se perdre dans la présence de l'autre, s'oublier à la rencontre des choses.

Avant d'aller plus loin, j'aimerais revenir à la genèse de mon idée du système panoptique dans la photographie. Bizarrement elle m'est venue à partir d'une histoire disant tout le contraire. Dans une discussion sur Internet, je répondais par une saillie que "même les choses peuvent avoir un regard. Si je photographie les arbres, c'est parce qu'ils me regardent. D'ailleurs je pense de plus en plus que ce sont eux qui me photographient". Par la suite j'ai cru de cette intuition qui me paraissait évidente pouvoir en faire venir le sens, mais je n'arrivais pas à me dépêtrer de son absurdité. Je me suis souvenu du schéma du Panopticon qui en est l'opération contraire, avec tous ces prisonniers qu'on surveille, qu'on voit depuis la tour centrale et qui ne peuvent pas, qui n'ont pas le droit de voir. Je me demandai alors si il existerait un moyen d'inverser cette situation pour qu'ils voient enfin, comme pour moi mes arbres ? Qu'ils soient libérés et du même coup que je me libère aussi dans ma photographie, du système du Panopticon. Pour autant, dans ce contexte je n'ai pas de prisonniers ni même (comme à une certaine époque) des fous ou des écoliers à surveiller. Il y a seulement des êtres et des choses que l'on photographie. Pour sortir du Panopticon il faut donc d'abord se libérer soi-même. Trouver une réponse dans la première des confrontations, celle entre le photographe et sa photographie.

Je conserverai du symptôme du Panopticon la solution pour en sortir, le pouvoir qu'on a d'inverser une situation. Parfois il est bon de prendre le contre-pied des faits établis, de donner ce que l'on ne s'accordait avant qu'à soi-même. De se mettre à la place des autres et des choses. Comme les arbres qui me photographient. Justement, pour garder une cohérence à ces rapprochements, je reprends la structure du schéma où le photographe se libère de l'emprise du système panoptique. Mais alors que le dessin en grisé du Panopticon s'estompe et disparaît, que s'effacent aussi les cellules des prisonniers libérés, je reste seul. Le schéma se transforme et ne montre plus que la relation entretenue avec moi-même, entre moi et mes pensées. C'est comme si j'avais intériorisé d'une façon originale l'esprit du Panopticon, mais cette fois en demeurant dans la position centrale de la tour, celle de la conscience, je suis devenu à la fois le gardien et le prisonnier de mes pensées, celles de la périphérie dans leurs petites cellules. Toutefois, dans ce retournement du sens la différence essentielle est que la relation n'est plus univoque, elle est riche et multiple, elle va constituer comme je vais maintenant le décrire, mon moi imaginaire.

Dans mon

exemple du photographe qui photographie les arbres, le schéma

illustre la position des images et des différents points de

vue qui tournent dans ma tête. Je suis donc ce petit

personnage mis en évidence en tant que moi conscient, dont la présence s'étendra aussi sur la ligne bleue du

cheminement de la pensée, où se distribuent les images mentales d'un arbre

découvert un jour, que j'aurais

photographié et dont les produits de ces photographies se rajouteront à l'expérience de

ma vision changeante d'un point de vue à l'autre, s'imprégnant au fur et à mesure dans

le

temps de ma mémoire :

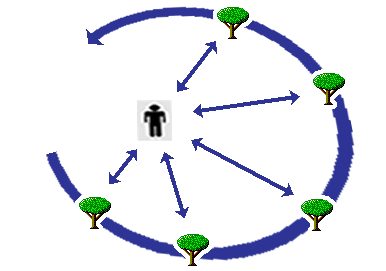

Me

voilà dédoublé, il y a ma propre

conscience de l'arbre et aussi toutes

ses projections disposées dans mes souvenirs.

Celles-ci sont retournées à l'état

d'inconscience, mais elles continuent à agir et à m'influencer, m'enrichissant d'une connaissance qui me dépasse,

qui opère au sein d'un "moi" ouvert et imaginaire. C'est ce "moi" au delà de la

compréhension, qui va me conseiller et me guider.

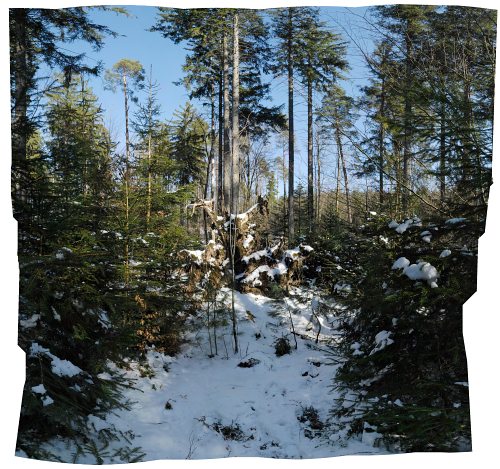

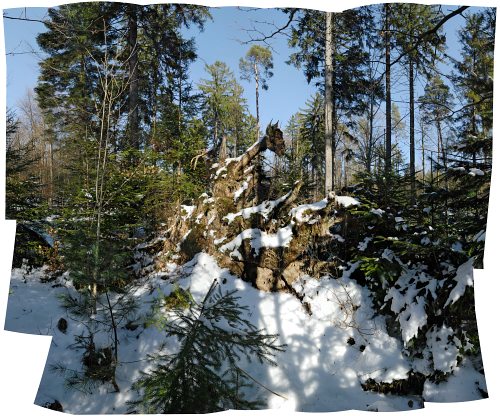

J'ai réalisé plusieurs versions du sujet qui illustre aujourd'hui mon propos. A ma première rencontre il y a quelques années, je fis la découverte de cette souche d'arbre déraciné, enfermée dans un fouillis inextricable de la forêt. Elle n'avait pas du tout le même aspect que je lui connu par la suite :

J'y

retournais souvent pour observer son évolution, mais c'est

seulement deux

ans plus tard que je décidais de reprendre sur elle un vrai

travail photographique. Je la retrouvais sous la neige et je fis

plusieurs versions qui sont restées sous forme de maquettes

d'assemblage, sauf pour la dernière qui a été

finalisée :

Le lieu était encombré

et difficilement praticable, le chemin qui y mène n'autorisant

guère les déambulations. Les

rendus sont donc assez similaires, Pourtant la dernière vue prise depuis le bord du chemin est beaucoup plus intéressante

que les autres. Je l'ai découvert

après, quand j'ai réalisé l'assemblage sur

l'ordinateur de toutes les photographies qui composent cette image. En effet, au moment de la prise de vue, il

faut d'abord

anticiper sur la vision d'un paysage panoramique que

l'oeil ne perçoit pas d'un coup, on doit l'imaginer.

Ensuite on est trop occupé par les réglages de

chaque partie de l'assemblage. La vision globale ne permet pas de s'attarder sur les détails.

Je ne me rends pas vraiment compte de l'aspect de l'image future que

seule l'intuition et l'habitude me laissent anticiper. Ma conscience est surtout

accaparée par l'instant présent, tout le reste qui est

important demeure en absence. Seul le "moi"

imaginaire dont je parle plus haut, saura

précisément quel est le meilleur point de vue et où

on doit se placer. Certains détails illustrent

le phénomène, de façon anecdotique mais

explicite. Par exemple, la dynamique de cette entité qui émerge du silence de la neige, ce monstre avec son membre

griffu prêt à se projeter et qui semble chevaucher

un autre monstre, n'apparaîtra que dans l'image finale. Dans

la réalité, tout est dissocié, rien ne

correspond. Si on approfondit le détail, il n'y a pas de bras, juste deux

racines séparées. On constate que la logique de

ce qui est perçu dans la réalité nous empêche de voir ce qui sera

révélé dans la photographie :

En définitive

je devrais déplorer mon incapacité à dominer l'ensemble de mes perceptions,

ainsi que cette absence à l'égard de la

totalité de mon moi imaginaire, ce manque ou cette

incomplétude de la conscience qui échappe en partie à la présence au monde, et empêche de

tout voir. Pourtant cela est un bienfait ; on ne peut être à la

fois conscient du monde avec un point de vue unique sur lui, et être

entièrement présent au monde selon de multiples points de vue, sinon on perdrait tout repère.

Il nous faut seulement admettre que les chemins empruntés pour

aller au devant des choses sont divers, parfois il est bon de choisir ceux dont on croit qu'ils ne mènent nulle part.

albert

PS : Pour compléter

ces

dernières illustrations, voici un autre exemple :

Void de la Borde

Il y en a encore dispersés sur le site. Comme

dirait un

archéologue de l'imaginaire, il faudrait les rassembler.