|

Rêve de chien Les

noms des photographies arrivent en général pendant l'élaboration de l'image. |

|

Chien de rêve Est-ce le rêve d'un chien ou le chien de mon rêve ? Je rêve que je suis un chien. Je rejoins mon maître dans son rêve. Mais ce chien n'existe pas ! Un autre chien m'avait mordu dans ma petite enfance. Il revenait avec insistance, en prenant diverses formes, mais aucune ne correspond à celle d'aujourd'hui. |

|

L'histoire d'une image Photographier c'est écrire avec la lumière. Concevoir une image par assemblage c'est écrire avec la photographie. Penser une de ces images est aisé si elle a été élaborée dans les limites du raisonnable. Par contre si sa création à découlé d'une action libre comme dans l'écriture automatique, il faudrait pour parvenir à la décrire en restant au plus près d'elle, exprimer notre observation dans le même jeu libre de l'action. Mais notre connaissance n'avancerait guère, à moins de prendre régulièrement du recul, aller et venir, louvoyer en tirant des bords entre elle et la raison. |

|

Vie de chien Au moment de la construction, dans un laboratoire secret de mon cerveau, devant le révélateur j'étais entièrement absorbé par la venue de l'image. Ensuite sorti de l'hypnose, pendant le long travail de fixation de la photographie j'ai largement eu le temps de réfléchir sur la chimie du rêve et son apparition. Cette image m'a intéressé plus que les autres car depuis le début de l'expérience elle ne correspondit à aucun but. En général j'ai une idée assez claire du projet et j'anticipe dès les prises de vue ce que sera l'image future. Ici dans l'assembleur elle est venue d'elle même, facilement presque à mon insu. Sa construction fut imprévisible, ses évènements inattendus, ainsi vint le chien du rêve. Elle n'avait pas de pourquoi, comme la rose de Silesius. Pourtant je savais que derrière l'effet naturel l'imaginaire était à l'œuvre. J'ai donné une première réponse : La morsure du chien, elle concerne mon imaginaire. J'aimerais étendre le propos ne serait-ce que pour cerner de façon plus générale ce que "imaginaire" veut dire. Avant toute spéculation, pour un photographe la première démarche est d'aller faire des photos. C'est une chance formidable que de pouvoir projeter dès le début sa pensée, que l'intuition prenne corps par le simple pouvoir de vision de l'image anticipée. Mais cette attitude qui pourtant m'a toujours semblé naturelle, est loin d'être évidente. Grâce à l'outil parfait de reproduction du réel on s'attend à ce que l'image corresponde au plus juste avec la réalité, on l'exige même. Par contre, remplacer d'emblée, à travers le viseur de l'appareil, la réalité par l'imaginaire, c'est-à-dire imprimer puissamment sur l'objet réalité l'objet imaginé, est un geste irraisonné et inadapté. D'ailleurs on serait tenté d'en faire juste un triste diagnostic, de le décrire comme un trouble autistique. C'est le syndrome d'un enfermement, à l'opposé de ce que l'on attend d'une reproduction du réel pour une relation valable avec le monde. Mais en l'occurrence ce qui me perd me sauve, car se servir de la photographie est ici tout à fait contradictoire et pourtant idéal. En effet plutôt que de tenter la maîtrise du réel avec cet instrument d'excellence, miroir quasi parfait, photographier mon propre imaginaire transforme l'outil et le rend au combien plus puissant. On dit que la photographie apporte la preuve du réel, avec elle j'impose la preuve de mon imaginaire. Imposer n'est pas un mot trop fort dans le sens où la photographie s'accompagne toujours de l'évidence de la preuve. Photographier ce qui n'existe pas,

photographier ce que j'imagine. Après coup, on est confronté à une pensée spéculative, un peu

artificielle, avec laquelle on va raisonner avec détachement sur

la complexité du paradoxe qu'elle représente. Mais si on la comprend

dans l'immédiateté, dans l'authenticité de ce qui est montré, elle prend une tout autre allure. Les contours du

paradoxe deviennent visibles, dès lors on peut le creuser dans l'image. |

|

Le chien d'albert Pour en donner une petite idée, je reviens sur l'image du chien, telle qu'elle est apparue dans l'assembleur et comme je l'ai fixée dans la photographie. En fait elle aurait pu tout aussi bien devenir celle d'un chien mort plutôt que vivant, comme le montre la photo ci-dessous. Maintenant la question n'est pas de savoir pourquoi (la réponse sera vite trouvée : un chien mort ne mord pas, un chien à la fois mort et vivant non plus), mais de chercher dans l'ensemble du processus pictural ces évènements contingents, ces hasards ordonnés, leurs similitudes, leurs répétitions. |

|

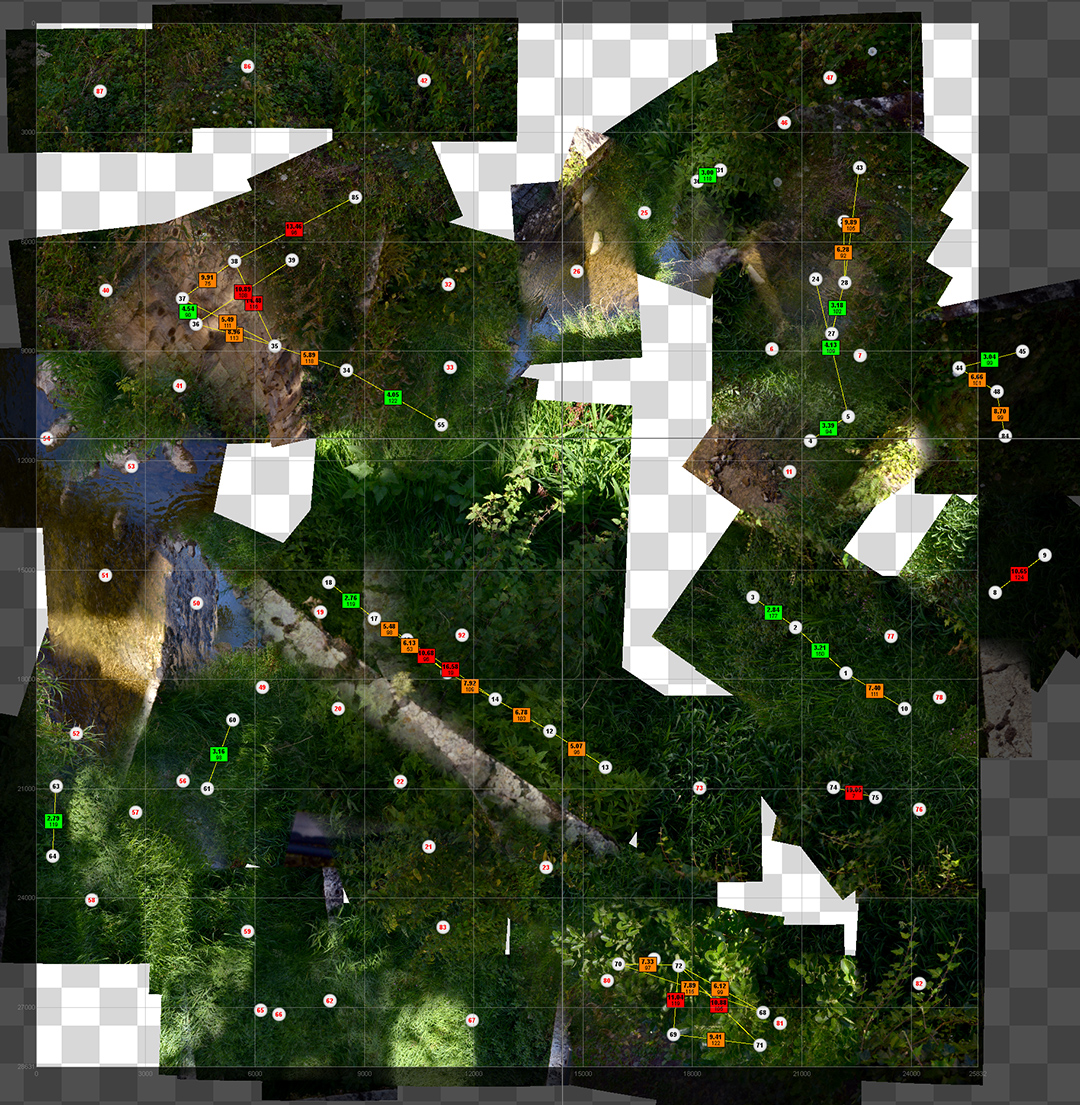

L'assembleur imaginaire L'image a été conçue dans un assembleur numérique à partir de photographies réalisées quelques jours plus tôt au bord de "La Furieuse", une rivière qui traverse la ville à quelques pas de chez moi. Au lieu d'effectuer les prises de vue systématiquement en quadrillant l'espace dans le seul but d'assembler une grande vue panoramique classique comme celle-ci : |

|

J'ai modifié mon point de vue et, me promenant au bord de l'eau je me suis plutôt intéressé à des détails parsemés tout le long de la rivière. Je prenais pour chacun d'eux quelques photos, comme des sortes de mini-panoramas. Plus tard avec cet ample matériau j'ai créé dans l'assembleur une composition libre, en disposant les photos à mon gré, créant des îlots inattendus sur le fond de verdure. Il n'y avait pas de relation exacte ni directe entre les sujets, si ce n'est des similitudes de lumière, de teinte et de matière permettant de les fusionner. Pendant ce travail, je simulai des aperçus de petite taille, étapes par étapes, pour vérifier et étudier la progression : |

|

| Comme je

créais un paysage imaginaire, sa forme progressive devint vite

incompatible avec le fonctionnement de l'assembleur, il n'est pas du tout prévu pour cela.

Je l'ai en quelque sorte forcé, en annulant ses fonctions géométriques qui

distribuent les éléments de l'espace panoramique, pour ne conserver que sa capacité de fusion interne des

images.

Le problème est que ces diverses opérations sont interdépendantes et

subordonnées à une première action, la recherche précise de points de

correspondance entre les photos. Dans ma composition aléatoire il n'y en avait

quasiment pas.

A priori l'assembleur ne pouvait que se perdre dans mon aventure,

incapable d'agencer les photos et par conséquent de les fusionner. Les illustrations suivantes confirment la difficulté à vouloir associer deux systèmes dont les logiques sont en tous points inconciliables. Tout d'abord cette vue hypothétique. Elle n'est là que pour montrer l'empilage des photos de la composition et leurs jonctions problématiques : |

|

Dès le début, en composant petit à petit, et donc sans l'aide de l'assembleur sauf pour les fusions ponctuelles, j'ai quand même progressé librement, profitant des nombreuses possibilités et opportunités. A la fin, par curiosité j'ai réactivé l'algorithme de recherche de points de correspondance, pour voir comment allait réagir l'assembleur. Il a réussi à calculer quelques lignes de liaisons géométriques (les lignes jaunes) grâce aux rares points de correspondance trouvés et il a fait cette proposition, mais bien entendu son architecture est incohérente. Comme on le voit dans la capture d'écran, il a dressé une carte qui ressemble à s'y méprendre au dessin des constellations dans le ciel astral, dont on sait qu'elles sont tout aussi hasardeuses... |

|

J'ai lui ai demandé ensuite de reprendre la main et de réorganiser géométriquement les photos depuis les liaisons qu'il avait trouvées. Alors à partir d'elles il en a calculé d'autres, sans doute géométriquement plus pertinentes... Pour le coup le résultat ne correspondit plus à rien et ma composition était perdue. Il avait disposé à nouveau les quelques photos liées en suivant uniquement l'ordre interne de leurs relations originelles. Par exemple, lors de ma promenade je déambulais sur le faîtage d'un muret qui longe la rivière afin de photographier les herbes du rivage en contrebas. Ayant intégré des sections de la pierre à la limite de certaines prises de vue, je les ai agencées ensuite en forme d'anneau au centre de l'image. On voit que l'assembleur a réaligné ces parties du muret pour le redresser dans son aspect original. Pour le reste, y compris les photos orphelines, c'est comme jeter sur la table un jeu de cartes ou les éléments d'un impossible puzzle. |

|

Quand la machine n'a rien à perdre Avec de l'entraînement

et maîtrisant de mieux en mieux le paramétrage des différents

algorithmes, en isolant celui de fusion je l'obligeai à harmoniser

quand même les images, ici et là à mon seul désir. Il le fait très

bien, beaucoup plus efficacement et rapidement que si j'avais à le

réaliser à la main. Sa vision étroite, de brins d'herbe en brins

d'herbe se

suffit à elle-même indépendamment du calcul géométrique de la vue d'ensemble. En

effet, les éléments de la machine d'assemblage, les algorithmes, sont liés par le

protocole d'un objectif commun, mais leur charge propre est autonome

(d'ailleurs à l'origine il s'agissait de petits programmes

indépendants, difficiles à relier entre eux, jusqu'au jour où un développeur a eu la très bonne

idée d'acheter les licences et de réunir le tout en un seul logiciel). |

| Les sons de l'image |

Dans l'usage, j'ai l'impression que l'algorithme de fusion outil du programme informatique, au lieu de fonctionner de façon erratique semble doué d'une vitalité familière, répondant à mon geste avec facilité, comme si je faisais corps avec l'instrument. Plus exactement il se transforme et devient une partie de l'instrument, comme l'archet d'un violon. Et l'outil se met à résonner dans une étrange tonalité. J'ai seulement le souci, pour éviter les dissonances, de l'orienter au mieux dans les combinaisons contradictoires de mon assemblage. En effet, j'avais provoqué des situations anarchiques en toutes parties de l'image, invraisemblables quelque soit l'échelle de perception. On le discerne bien dans les trois recadrages montrés plus bas. De même on y distingue une certaine harmonie, et cela n'est pas seulement dû à leur ajustement. En réalité, ces recadrages ne sont pour moi que des instantanés, des séquences d'un mouvement émanant d'une harmonie générale et d'une cadence musicale qui doit se diffuser et s'entendre partout. C'est une manière inédite de transposer le voir dans l'entendre et les réunir dans un paradoxe réjouissant. Devant l'écran de mon ordinateur je travaille constamment de la vue générale au détails, et je fais tout le temps cette expérience d'entendre l'image, percevant son mouvement son rythme interne en zoomant et dé-zoomant sur la photographie. Devant le tirage photographique précis et de grandes dimensions (la photographie par assemblage entre autre est faite pour cela) l'action sera la même, mais cette fois en participant physiquement. On peut aller au devant de l'image pour y entrer, en accommodant notre vue tout autant qu'en se déplaçant. Alors sans même s'en rendre compte on fait musicalement danser notre regard.

|

|

|

| La mélodie de l'imaginaire |

|

|

| Le travail du peintre et du photographe |

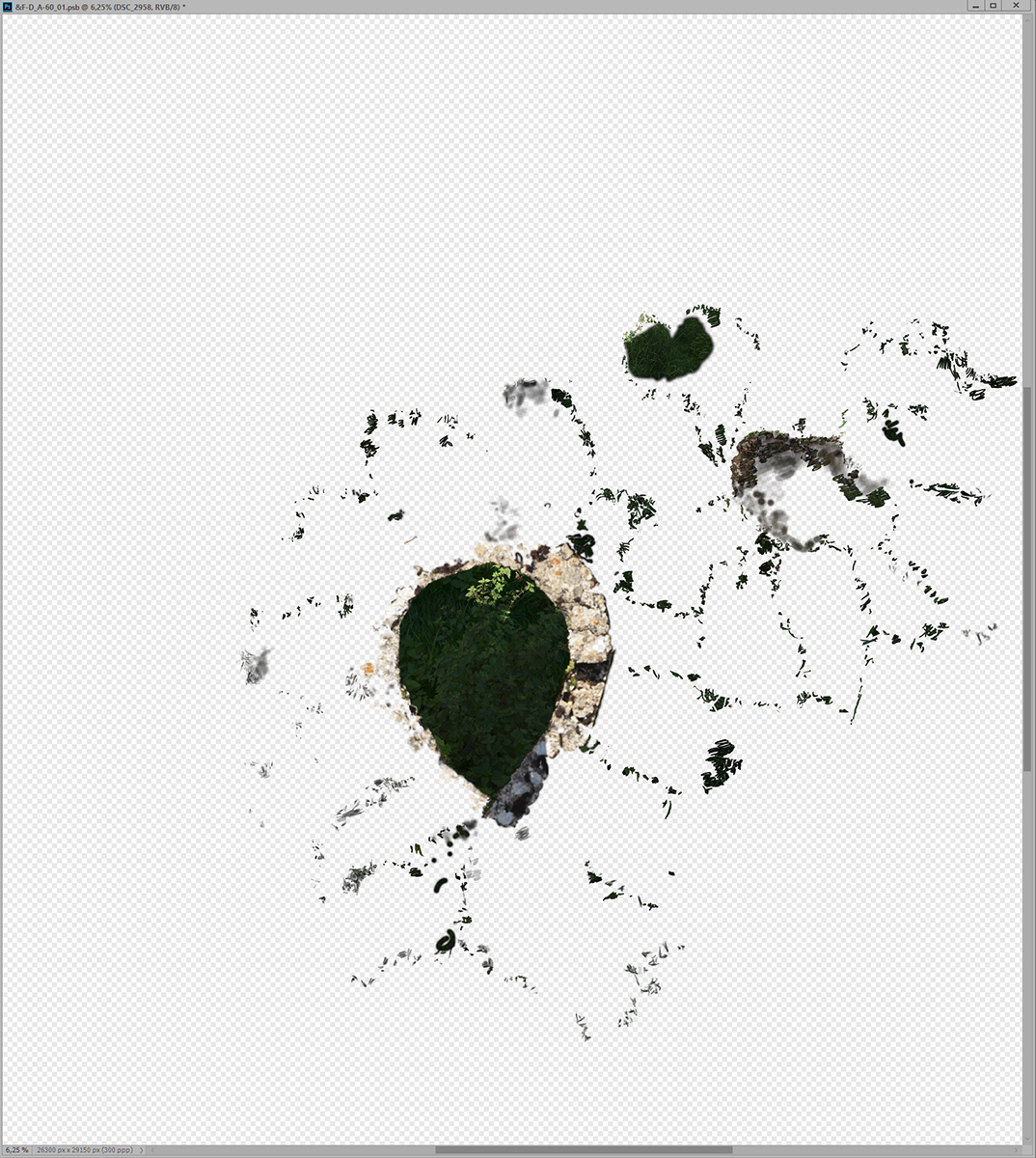

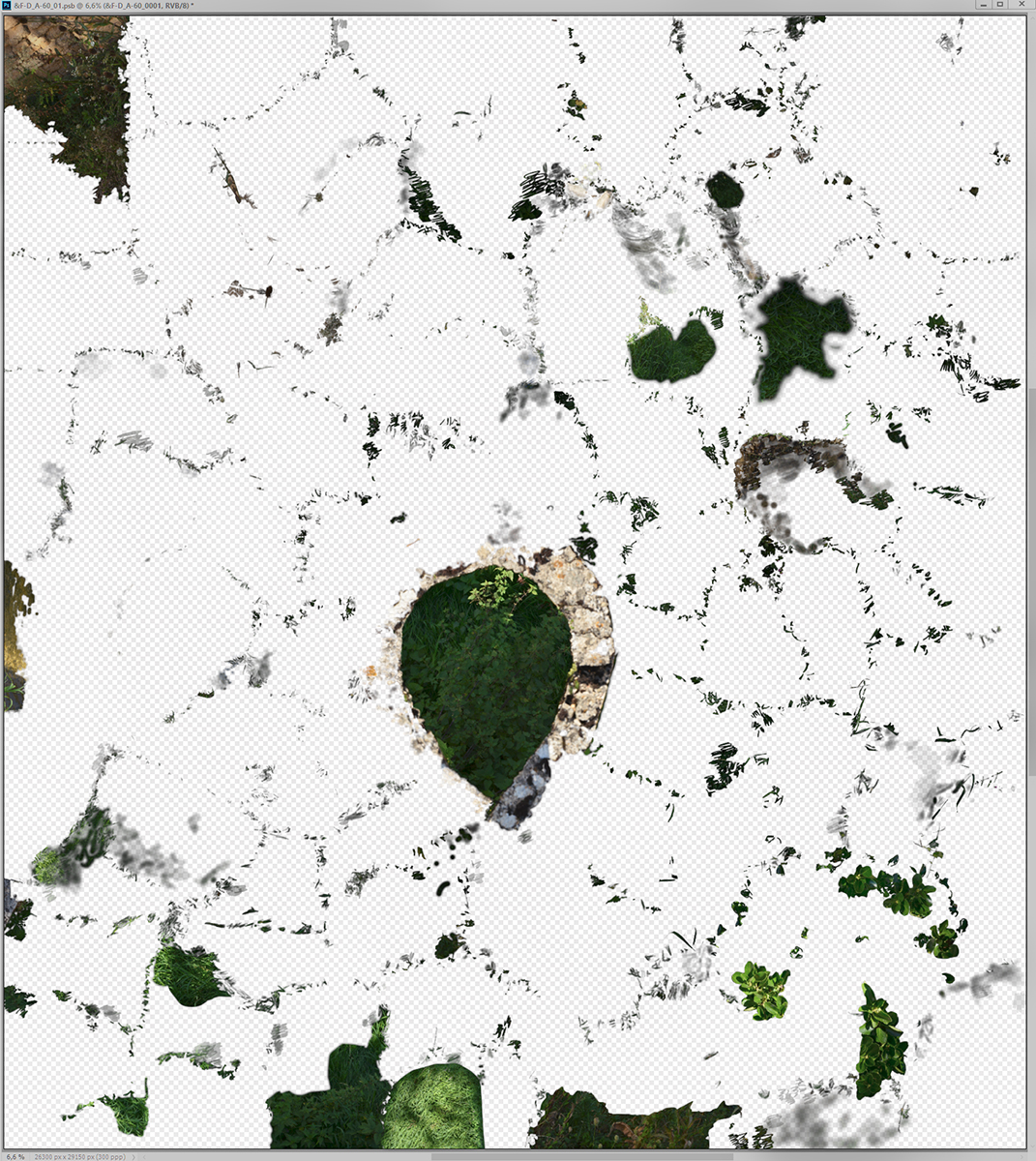

| La discrète mais

puissante réalité de l'imaginaire va se marier à la réalité des

photos de l'assemblage, sources du paysage. Pour faciliter l'emprise de

l'imaginaire dans la

photographie et seulement en ce sens, l'union doit être techniquement

réussie. Je vais continuer la description de ce travail de l'alliance, de la

façon la plus claire et la plus simple possible, pour en savoir un peu

plus sur ces bornes qui jalonnent l'étendue de l'imaginaire. Dans certaines zones critiques de l'image, l'algorithme de fusion a atteint ses limites et ne produit que de la confusion. De plus, il est difficile de le vérifier précisément dans l'assembleur car si les aperçus sont suffisants pour observer l'évolution des formes et la dynamique de la lumière, ils ne rendent absolument pas compte des détails. A la fin des opérations, quand les fusions ont pu être arrangées au mieux et optimisées par différents procédés, il est temps de calculer un rendu à 100 % de la synthèse finale. C'est une très grosse image numériquement parlant, une cathédrale en millions d'allumettes ! Un fichier de plusieurs gigas exporté dans Photoshop, de telle sorte que la photographie puisse être corrigée et retouchée en profondeur ceci en vue d'un grand tirage photographique (225 x 250 cm). Dans Photoshop, logiciel de retouche d'image, la création de "Rêve de chien" va se poursuivre, mais sur un tout autre registre. Il va falloir inventer à nouveau, trouver des solutions et des astuces pour pallier aux nombreux manques et erreurs de fusion. Bien entendu il n'est pas question de repeindre quelque chose d'une réalité préexistante puisque en ces endroits de fusion il n'y avait rien, juste un mélange manqué, inexploitable. Il ne s'agit donc pas d'un simple travail de restauration. D'autre part, l'intégrité du matériau photographique doit être conservée. Pour cela j'ai à ma disposition les photos originales de la composition exportées elles aussi à leur emplacement exact sous forme de calques. J'ai montré précédemment une vue de leur empilage. Je vais pouvoir manipuler ces calques et les déplacer lorsque c'est nécessaire. Ils sont empilés au dessus de la grande image de fond, la synthèse de l'assembleur. Au début il sont tous masqués mais je peux en faire apparaître des parties plus ou moins importantes jusqu'à de larges zones en annulant ponctuellement leur masquage. Pour donner une idée de cette opération du travail de retouche sur les masques, voici deux captures d'écran le visualisant et montrant son évolution, en cours de route et enfin terminé. Pour faire apparaître cela, j'ai simplement masqué donc oblitéré la totalité de l'image de fond, la synthèse de l'assembleur. Sinon tout se mélange à nouveau parfaitement et le travail de retouche redevient transparent. |

|

|

| Cliquer sur l'image ci-dessous pour voir d'autres propositions : |

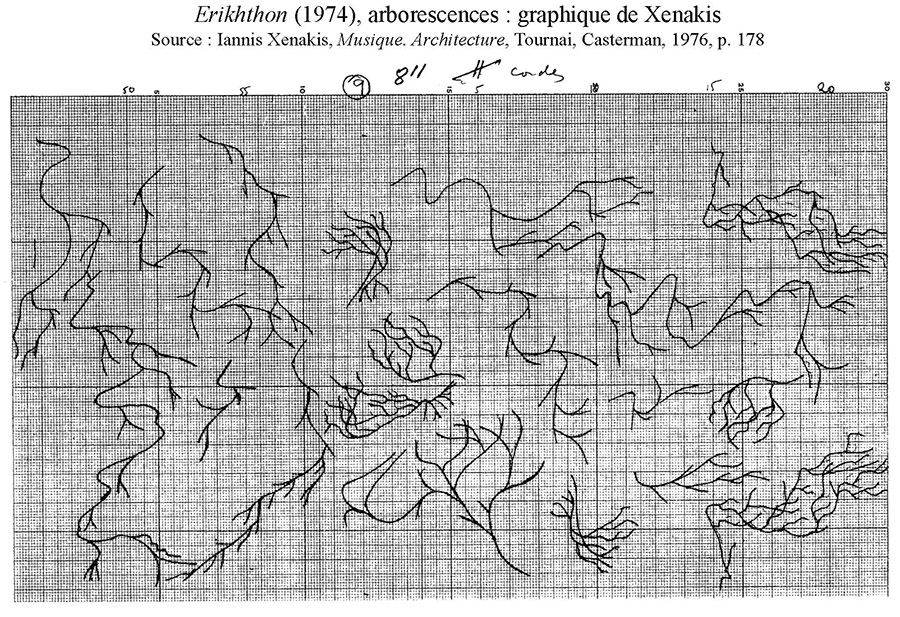

| Je pourrais exploiter ces images séduisantes,

en

disant que ce sont des peintures photographiques originales, à la

façon des graffitis de Cy Tombly par exemple, ou citer bien d'autres

références. Toutefois cela n'aurait pas de fondement, je préfère mon

domaine que je maîtrise mieux et des références plus adaptées à ma

façon de penser la photographie et l'idée d'assemblage. En fait, j'ai rendu visible le

geste du peintre dans ce travail de retouche essentiellement pour indiquer

plutôt sa qualité de

transparence et aussi parce qu'il révèle quand je le montre la structure globale de

la composition, d'où semble émaner une curieuse vibration ondulatoire. Cela

pourrait nous ramener opportunément à la musique, ainsi qu'aux partitions graphiques contemporaines

avec Iannis Xenakis, leur initiateur

: |

|

| La structure de

ma composition est bien sûr très différente. Il faut retenir juste

l'idée de partition graphique. Une différence sur le principe :

Le musicien peut lire la musique de Yenakis directement depuis la

partition et la jouer en pensée avant de l'interpréter par

l'instrument. Ma composition photo-graphique, si je la révèle, ne

permet pas de lire la musique. Elle ne fait que montrer dans la

structure de l'image et de façon métaphorique, la physique du

phénomène sonore ondulatoire. Il s'étend en ondes plus

ou moins concentriques depuis l'anneau au centre de l'image, comme si

j'avais jeté une pierre dans l'eau de la photographie. Je n'ai jamais jeté de pierre dans mes photographies. Mais maintenant je saurais que c'est possible. Au moment de la création dans l'assembleur je n'eus bien sûr pas non plus l'idée de parler plus tard de musique. Ensuite mes retouches dans Photoshop n'ont fait que suivre le tracé original de l'algorithme de fusion. On se rappelle qu'il avait délimité les limites de visibilité des photos entre elles, leurs nouvelles frontières, et opéré la jonction dans le no man's land de leur frange de fusion. Mais pour ce "travail" on se souvient aussi de lui comme d'un canard sans tête, alors quelle fut sa part effective, quelle fut la mienne ? Nous avons agi en concertation, innocents tous les deux, dans l'oubli même du véritable travail de l'imaginaire. Au début j'avais une idée assez vague de la composition et pas d'élan artistique volontaire. Si je voulais comparer, j'étais plus proche du laisser faire de Jackson Pollock que de l'agencement savant d'un Pierre Soulages. Et je souhaitais surtout que l'algorithme de fusion fasse correctement et facilement l'essentiel du travail. C'est pourquoi je disposai et orientai les photos en les déplaçant jusqu'au bon moment ou la fusion me parut idéale, avec très peu de retouches à faire ensuite. Parfois c'était rédhibitoire, il fallait changer la photo, ou bien décider de modifier l'allure de la composition. Mais plus elle prenait forme, plus j'en tirais une légitime fierté, ne voulant plus laisser à l'algorithme aucun pouvoir de décision. C'est pourquoi, seulement dans certains endroits (dans le travail de retouche ce sont les plus marqués, comme la partie centrale) j'ai dû prévoir de dessiner et opérer moi-même la fusion. |

|

La scène primitive

Après toutes ces considérations sur mon usage de l'art et de la

technique en photographie j'ai bien envie de laisser la

part belle à l'imaginaire. Ce serait un bon prétexte pour lui accorder l'apanage du mystère,

et pour oublier un peu que dans cette histoire je suis le

seul artiste de l'affaire. En effet, il m'est peut-être difficile

d'admettre que ma vision de l'union des

mondes, une puissante étreinte, ressemble fort à une sorte de scène primitive dont

je ne peux être aussi que l'unique bénéficiaire. Je ne dois pas oublier non plus que

toute vision provient d'une invention par le jeu du langage symbolique,

autant dans le jeu des images que dans les jeux de mots. Le protocole y est identique à celui des jeux de hasard,

où il y a toujours quelqu'un pour tenir la banque. |

| L'art d'enrouler le ciel |

|

Si il y a des références que l'on peut remettre en question soit à cause de leur contingence historique, ou de leur effet de mode, ou tout simplement du fait de leur oubli dans l'histoire, il y en a d'autres incontournables, des sortes d'axiomes de l'art. Je voudrais citer un de ces apophtegmes qui ne m'a pas influencé directement, mais après coup j'y ai trouvé d'étonnantes correspondances dans l'idée singulière du mariage des mondes. Il s'agit de la peinture de Giotto. Pour situer rapidement l'époque, c'était une courte période charnière entre le hiératisme byzantin enchâssé d'or et l'art à nouveau emprisonné, et pour longtemps, dans la connaissance de la perspective née en Italie au Quattrocento. Entre les deux, Giotto fut un des meilleurs exemples de création dans l'innocence et dans la vitalité de l'imaginaire. |

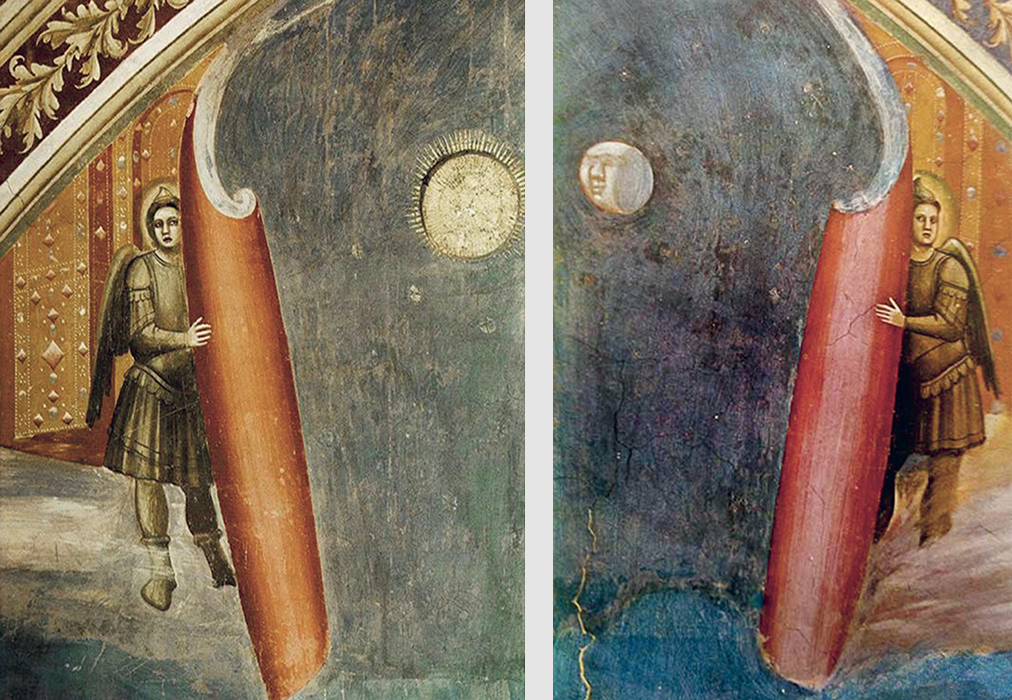

| Le détail de l'ange |

|

|

|

"Le rêve de Joachim", une des scènes

du vaste ensemble de fresques peintes par Giotto et ses élèves dans la

chapelle des Scrovegni à Padoue, entre 1303 et 1305. Au sujet de Giotto et de la religion il faut faire la part des choses. Son immense mérite est d'avoir demandé aux anges d'enrouler le ciel afin de le dérouler ensuite lui même sur la terre des hommes. Toutefois sa façon de le faire en montrant les hommes tels qu'ils sont, seulement auréolés de la lumière du Christ, lui même descendu sur terre, était beaucoup trop novatrice et pas du tout appréciée par l'Église. Je pense qu'il a quand même pu mystifier la religion ainsi que tout le monde, grâce à d'autres stratagèmes dont personne ne fut conscient. Je voudrais en citer un absolument fascinant, d'autant plus pour moi quand j'ai compris que cela pourrait me servir de modèle dans mes photographies. Non pas pour son aspect pictural, je serais bien incapable d'imiter Giotto, je parle seulement de l'idée que l'on puisse montrer le passage du divin vers la terre d'une façon aussi abstraite, impalpable et pourtant si évidente. Son naturel devient alors plus important et prégnant que le poids d'or des auréoles. « Je vois maintenant que si les expressions (éthiques et religieuses) n’avaient pas de sens, ce n’est pas parce que les expressions que j’avais trouvées n’étaient pas correctes, mais parce que leur essence même était de n’avoir pas de sens. En effet tout ce à quoi je voulais arriver avec elles, c’était d’aller au-delà du monde, c’est-à-dire au-delà du langage signifiant. Wittgenstein L. Conférence sur l’éthique » Dans le détail de

l'ange, et la mystérieuse disparition de la partie inférieure du corps, Giotto à trouvé un moyen, un signe hors du sens pictural qu'on trouverait très

moderne et qui reste encore étrange aujourd'hui. On dit communément que le reste du corps de

l'ange est caché par les nuages. Mais à part le geste fugace et abstrait

de Giotto, de nuages

célestes ou terrestres, on en voit point. D'aucun jugeront le

raccourci malhabile, mais je ne pense pas, Giotto savait sans doute ce

qu'il faisait. Et pour la touche de nuage, un nuage de points comme

on dit maintenant, il n'avait pas intérêt à se tromper. Il s'agit d'une

fresque, de l'italien a fresco, qui signifie "dans le

frais" une technique de peinture murale directe sans repentir

possible. |

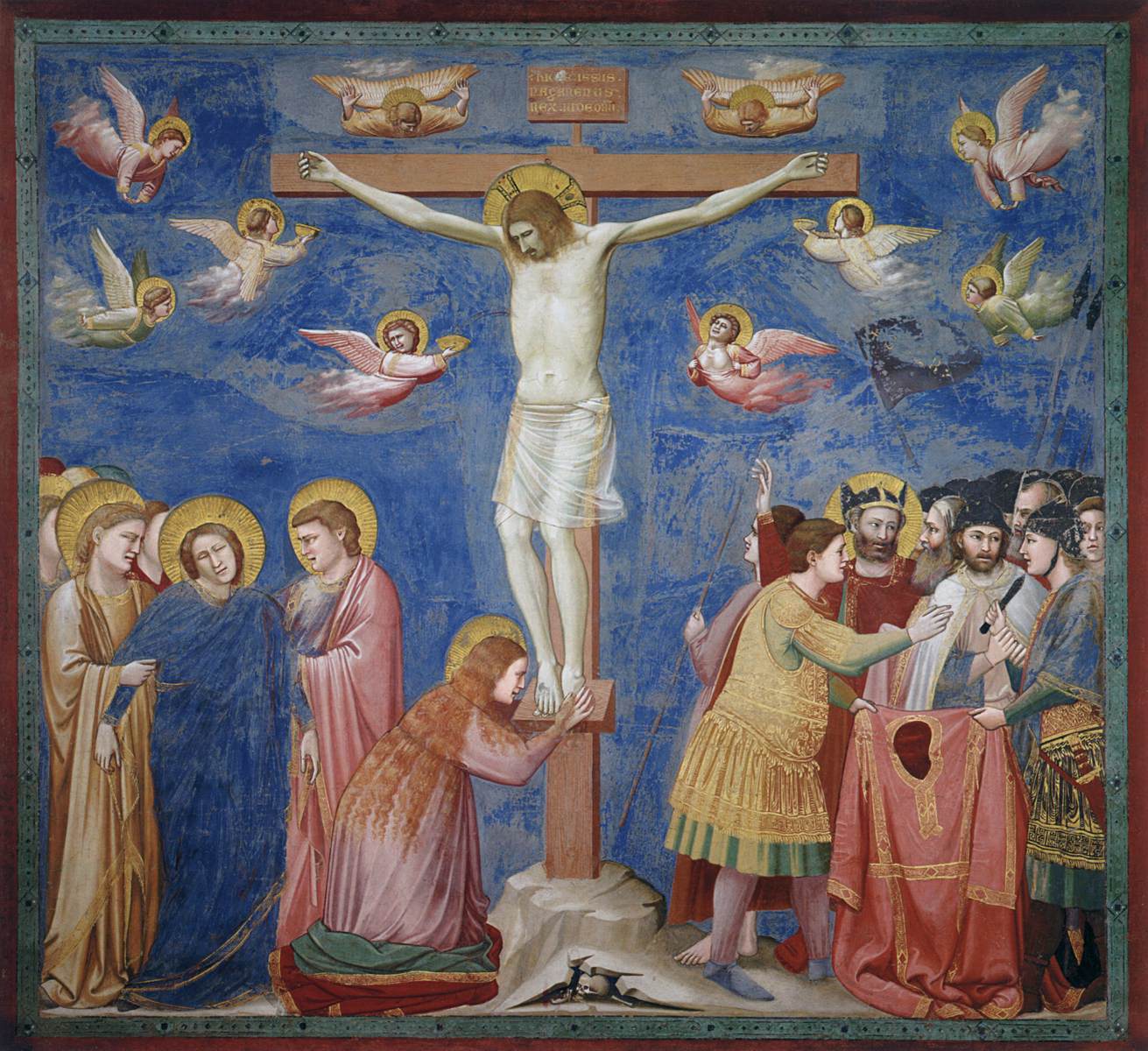

Crucifiction

Lamentation |

| Passage ou assemblage |

|

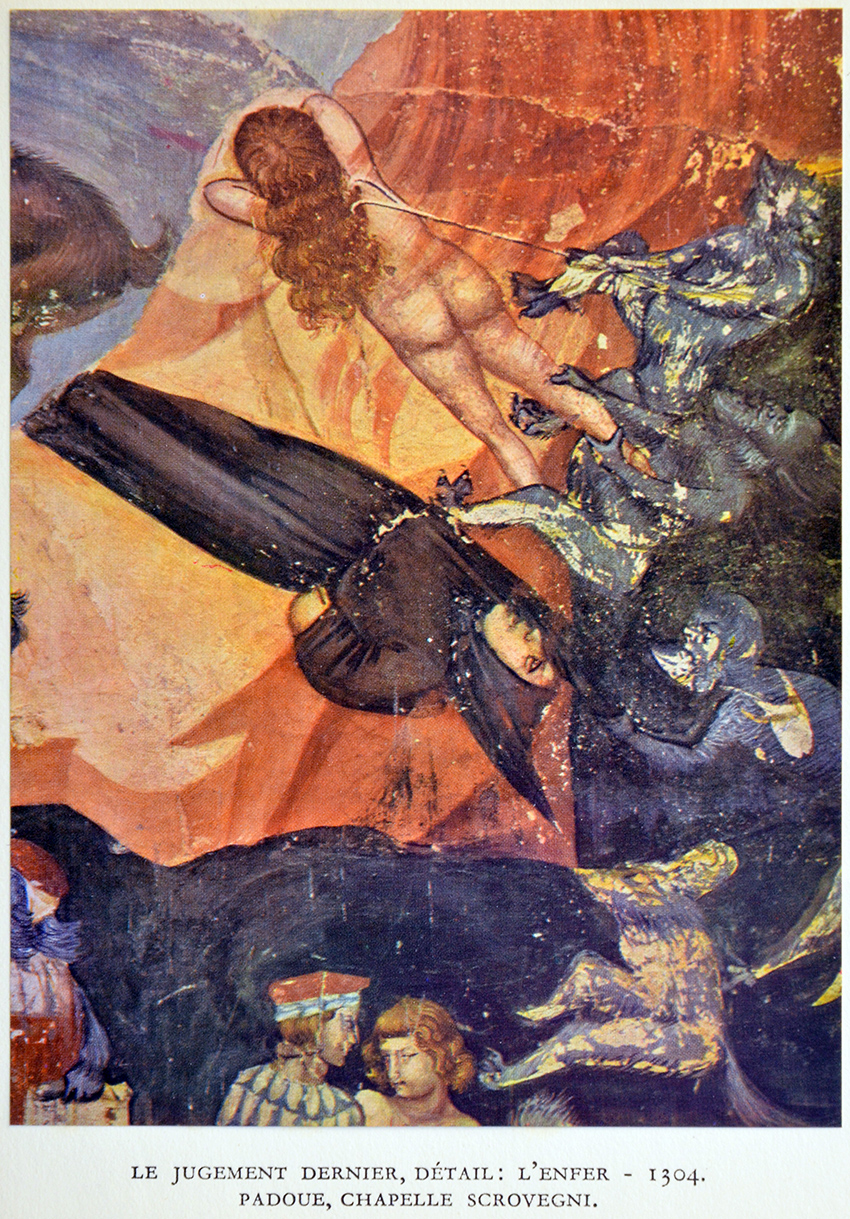

Le passage d'un monde vers l'autre

ou l'assemblage des mondes ? On ne découvrira pas d'ange dans ma photographie, car l'idée du passage glisse plutôt vers un mélange, une dissolution dans l'interpénétration des mondes. Les anges se sont en quelque sorte diffusés dans la totalité de l'image. Le geste abstrait de Giotto est devenu encore plus abstrait, parfaitement invisible. Son alchimie a été un peu révélée quand j'ai montré le travail de retouche. A propos de l'assemblage lui même et de sa structure, j'ai découvert dans un petit livre SKIRA, un autre aspect de l'idée du passage chez Giotto. Ce recadrage ci-dessous sur un détail de l'enfer du jugement dernier est très révélateur. On pourrait y percevoir une sorte d'harmonie esthétique dans le chaos invraisemblable des formes humaines et démoniaques. Encore une fois cela nous paraît étonnamment moderne. Pourtant cette harmonie est irrémédiablement bafouée, car elle est trop férocement agrippée par les diables. |

|

| L'au-delà de l'imaginaire |

| Mon aventure en route vers l'imaginaire s'achève. Je n'ai pas réussi à en donner une formule directement avec des concepts car du fait de sa nature et de son principe, il règne au delà de la pensée. Mais au moins j'ai pu en faire une photographie et la décrire. |

| Le silence |

|

« L’indicible, (ce qui m’apparaît plein de mystère et que je

ne suis pas capable d’exprimer) forme peut-être la toile de fond à

laquelle ce que je puis exprimer se doit de recevoir une

signification. Wittgenstein

L. Remarques mêlées » Maintenant j'entends des sons venus de partout et de nulle part. Avec une ubiquité formidable la musique des sphères d'il y a quelques millénaires s'assemble à nouveau et me fait voir dans la pulsation des quasars un temps lointain à la limite de l'univers. Si je me tais, alors son écho revenu des confins m'apparaît soudain en un minuscule nuage avant de s'évaporer dans le silence de l'imaginaire.

|

|

|

Sur Facebook Le détail de l'ange Oups ! Mon IA s'affole. Elle est incapable d'interpréter le geste génial de Giotto à l'instant du passage des anges, du monde céleste vers le monde terrestre. Pour l'ange en haut à droite on pourrait croire que le bas du corps a disparu, mais pas du tout lorsqu'on observe les autres anges. Au même endroit, la chapelle des Scrovegni à Padoue, dans une fresque intitulée "Le rêve de Joachim", le détail de l'ange y est encore plus significatif. Enfin c'est mon interprétation, et je pense qu'elle est valable. D'ailleurs je suis étonné que si peu de gens aient réfléchi à l'importance du geste de Giotto, d'un point de vue esthétique autant que métaphysique. Si tu es un tant soit peu curieuse, mon explication se trouve tout en bas d'une étude sur une photographie, elle intitulée "Rêve de Chien". On est moderne ou on ne l'est pas. Bon, il faut scroller hein !

|